本报记者刘建勇长沙报道

斯德哥尔摩时间10月9日13:00(北京时间10月9日19:00),2025年诺贝尔文学奖正式揭晓,匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛(LászlóKrasznahorkai)获奖。评审团称:“在世界末日的恐怖中,他令人信服且富有远见的作品重申了艺术的力量。”

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛出生于1954年,是匈牙利当代最重要的作家之一,2015年布克国际文学奖得主,囊括了马洛伊奖等在内的几乎所有重要的匈牙利文学奖项。克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的作品,对人类命运做出了深刻的思索,常被形容为“压抑但引人入胜”,深刻影响了欧洲文学界。

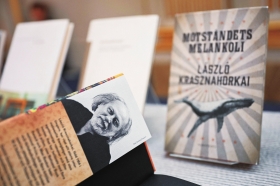

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的小说中译本有《世界在前进》《撒旦探戈》《仁慈的关系》《反抗的忧郁》等。

潇湘晨报记者在2025年诺贝尔文学奖正式揭晓后,第一时间采访了其短篇小说集《世界在前进》的责任编辑——人民文学出版社的骆玉龙老师。

有很强的现实关切又有很强的想象

潇湘晨报记者:骆老师,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的小说是怎样的风格?

骆玉龙:他的作品语言整体风格是那种诗化的,充满着瞻望性、幻想性的语言。像他的短篇小说集《世界在前进》,里面很多篇目写的是主人公在世界各地游历的过程中所思、所想、所感,而且里面渗入了很多想象的成分。

《世界在前进》中有一篇叫作《九龙柱》。九龙柱是上海延安中路高架桥上的一个很大的柱子,上面有盘龙纹样,是上海的一个比较大的景观。拉斯洛他本人来过上海。在那个小说里面,主人公在延安中路这一带漫游的过程中看到了九龙柱,然后堕入了一种想象的空间。

他的很多短篇小说都是这种类似的色彩,有很强的想象成分,而且有很强的一种现实关切。《世界在前进》中的同名短篇写的是911事件。写911事件的发生,对于叙述者当时造成的那种精神的震撼和心灵的震动。他觉得这个事件似乎标志着一个旧世界的瓦解,一个新世界的展开。而这个新世界好像在滚滚向前,要把他吞噬掉,叙事者感受到时代给他的强烈的焦虑。

曾和村上春树一样常年陪跑赔率榜

潇湘晨报记者:他的获奖对您来说,是一个惊喜吗?

骆玉龙:是一个惊喜。因为他跟村上春树一样,常年是诺奖赔率榜的一个陪跑作家,一直在陪跑,但是一直没有得,并且他是一个东欧的男性作家。按照这两年的得奖趋势,我们感觉好像东欧男性作家获奖的概率并没有那么大,所以也并没有指望他真的能够得到诺奖,但是今年没想到真的得了。

潇湘晨报记者:他的中译本好像并不多。

骆玉龙:因为他本身的写作量就没有那么大。他从31岁开始写作,到现在71岁,40年,他总共可能只出过五六部作品,长篇小说可能两三部,短篇小说我记得只有两本,量真的很少,他是一个惜字如金的作家。所以并不是我们中文出版界出版得少,而是因为他本身的写作量就不多。

潇湘晨报记者:我们引进他的作品,还是认为他写得非常好。

骆玉龙:对。可能中国读者对他有所了解,是因为他是《撒旦探戈》的作者。《撒旦探戈》之所以有名,是因为它被匈牙利著名导演贝拉·塔尔改编成了同名电影。

拉斯洛本人的写作跟贝拉·塔尔的电影其实存在某种同构关系。他们的风格真的像,很冗长,而且你要进入的话很有难度,很有那种政治隐喻和现实关切,又有一种梦幻的色彩。

晚年作品非常先锋,有挑战语言极限之作

潇湘晨报记者:在你们出版的《世界在前进》里,有一篇非常特别。

骆玉龙:对,其中有一篇它其实有点像一个写作行为艺术。只有一个篇名,然后还有长达数十页的空白。空白之后有一个尾注,尾注部分标明了这些空白的出处,都是一些虚构的作品名。它其实真的就是一个完全意义上的写作行为艺术,很有实验性。我们为了尊重他写作的原貌,所以原原本本把那些空白页全部保留下来,

潇湘晨报记者:评论界怎么看待他的这个写作行为艺术?

骆玉龙:《世界在前进》入围了2018年的布克国际文学奖的短名单。这是他的短篇小说写作里得到评论界认证最高的一部。大家觉得他这本书拓宽了短篇小说这种题材的界限,让大家看到了新的可能性。我们在推广这本书的时候,说它是挑战语言极限之作。他真的是拓展了语言的边界,让你看到短篇小说的可能性有多少种,所以它不是一个保守的作品,是一个非常先锋的作品。尽管它是在作家晚年写的。

延伸

拉斯洛是李白的粉丝沿李白足迹走访十座城市

综合环球时报、解放日报 1954年,拉斯洛生于匈牙利边境小城久勒,父亲是律师,母亲为公务员。少年时期,他已是当地知名爵士钢琴手,乐队中唯一的“未成年人”,音乐赋予他浪漫气质与内在律动感。

大学初期,拉斯洛遵从父愿攻读法律,但枯燥的法学无法满足其精神需求,最终转入文学院攻读大众教育。读书期间做过出版社文书、编外记者,甚至地板打磨工,这些经历成为日后创作的养分。

1977年,拉斯洛发表处女作《我相信你》,但真正成名是1985年的长篇《撒旦探戈》。这本书一出即被誉为匈牙利文坛巅峰,奠定其“熔岩缓流式长句”与反乌托邦主题的文学标签。

1983年毕业后,拉斯洛怀抱“以文化拯救贫困”的理想,赴吉卜赛人聚居的山区担任图书管理员。这段经历让他目睹底层社会的绝望与人性异化,成为《撒旦探戈》的灵感来源。

拉斯洛的作品被归为“放射性叙事”,情节仅占1/8篇幅,余下7/8是对人物内心的哲学注释。他拒绝线性叙事,以碎片化拼贴揭示“世界本质是混乱”,被称为“匈牙利卡夫卡”。苏珊·桑塔格称其为“当代最富哲学性的小说家”。

拉斯洛与导演塔尔·贝拉长期合作,其长句为电影长镜头提供文学基础。《撒旦探戈》《鲸鱼马戏团》(改编自《反抗的忧郁》)均以超长镜头呈现时间的黏稠感,形成“文学-影像”的双重启示录。尤其是7小时的《撒旦探戈》同名电影,堪为影史经典。2011年,拉斯洛与塔尔·贝拉合作的影片《都灵之马》获柏林电影节银熊奖。2019年,《撒旦探戈》曾在中国上海国际电影节展映,长达7个多小时的该片是开票后最快售罄的影片之一。

拉斯洛是一位对中国文化有着浓厚兴趣的作家。其译者余泽民曾回忆,自从拉斯洛1991年以记者身份前往中国之后,便深深迷恋上中国,不仅称中国是“世界上仅存的人文博物馆”,回家后还要求全家人改用筷子吃饭,他尤其迷恋《道德经》和李白。1998年,他沿李白足迹走访十座城市,写成游记《只有漫天星辰的天空》。他认为李白是“欧洲人眼中的现代派诗人”,其诗作中的流浪意识与自身漂泊精神共鸣。

解答

文学奖为什么难预测

本报综合 诺贝尔文学奖不公布提名名单,每年文学奖揭晓前,媒体、专家、博彩公司都会根据国别、性别、年纪、语言种类等多方面综合考虑,预测谁是最终获奖者。

这些预测有时会成真,比如中国作家莫言2012年获得诺奖时,就处于赔率榜前列。2022年得主、法国作家安妮·埃尔诺也曾居于榜单靠前位置。2023年诺奖得主挪威作家约恩·福瑟是赔率榜常客,因为太过频繁地出现在榜单上,他在获奖后受访时称,这十年早已“做好了获奖的准备”。

但大部分时候,赔率榜只是博彩公司的一种工具,瑞典学院的院士们常常会有出人意料的选择。比如,2016年诺贝尔文学奖颁给了揭晓前谁也没想到的美国民谣歌手鲍勃·迪伦,又比如常年在赔率榜单上“陪跑”的日本作家村上春树,2021年得主、非裔作家古尔纳完全没有出现在赔率榜上。

诺贝尔文学奖在每年10月的第二个周四揭晓,从当年诺奖获得者宣布起,寻找下一年获奖者的流程就再度开启了。

11月,成千上万封信件寄往世界各地,提醒有资格提名的组织或个人提交提名,包括瑞典学院及其他世界各地具有同等职能的学院、机构和社团成员,大学文学和语言学科教授,前诺贝尔奖得主,各国文学和文艺作品的代表等。次年1月底之前,具有资格提名的组织或个人向瑞典学院提交当年的候选者名单。4月产生通常包括20到25个名字的半长名单。5月,通常为5个名字的短名单最终确定并向学院提交。9月,委员会将密集举行三次召集会,确定最终人选名单。获奖者必须获得超过一半的选票。

按照保密规则,诺贝尔文学奖的长名单会被保密50年。目前,瑞典学院已公布1974年的长名单。1901年至1974年,进入长名单次数最多的中国作家是林语堂,分别在1940年、1950年、1970年、1972年和1973年进入长名单。第一个进入提名者关注视野的中国作家则是胡适,1939年和1957年曾两次进入长名单。